Un viaggio andata e ritorno, dalla singola cellula batterica alla comunità microbica, necessario per meglio comprendere i segreti del mondo microbico. Un ricco approfondimento sul funzionamento e le caratteristiche.

Sono frequenti e variegate le difficoltà che si incontrano nel tentativo di comprendere il “funzionamento biologico” di alcune comunità microbiche complesse, caratteristiche di diversi sistemi ambientali. È indiscutibile che negli ultimi anni lo studio delle singole cellule microbiche, che partecipano e sono le unità base di tali ecosistemi, si è spinto fino alla dettagliata comprensione delle differenze tra specie, biotipi e varianti e i risultati ottenuti hanno permesso progressi “entusiasmanti” nella comprensione del loro funzionamento e nella loro caratterizzazione. Nondimeno qualcosa sembra ancora sfuggirci nella comprensione di insieme delle popolazioni complesse, in particolare se cerchiamo di ricostruire a partire da singole cellule selezionate la complessità dei sistemi dai quali queste cellule sono state isolate.

Interazioni tra microrganismi negli ecosistemi complessi

Molte le evidenze di come queste variegate popolazioni, frequentemente costituite da differenti specie e biotipi microbici, condizionino il funzionamento di diversi ecosistemi agroalimentari. Le interazioni tra i microrganismi negli ecosistemi complessi risultano probabilmente il fattore chiave che ne definisce sviluppo e sopravvivenza. La singola cellula trova infatti, in questi sistemi, il suo significato metabolico non solo come unità cellulare ma anche – forse soprattutto – nella sua capacità di comunicare e interagire con le altre cellule microbiche presenti nell’ecosistema. Alcuni biotipi microbici, ad esempio, sopravvivono e si moltiplicano solo se all’interno di una popolazione. Anzi in numerosi studi è stato possibile osservare come una parte importante dei biotipi presenti in differenti ecosistemi complessi non siano in grado di moltiplicarsi se posti a crescere in colture pure dopo l’isolamento. Il ruolo biologico di queste cellule batteriche, dette non coltivabili (almeno in nelle condizioni di laboratorio standard), nell’ambito degli ecosistemi microbici rimane ancora molto discusso e necessiterà di ulteriori approfondimenti per la sua esatta comprensione. Anche lo sviluppo di mutanti può favorire l’evoluzione di una coltura e la sua capacità di adattarsi a fattori ambientali ostili. La presenza nello stesso microambiente di diverse varianti isogeniche, cioè di cellule geneticamente identiche che esprimono fenotipi differenti, assume spesso uno specifico significato nella sopravvivenza e nella capacità di adattamento dell’ecosistema. Infatti, l’eterogeneità fenotipica presente in biotipi della stessa specie può favorire la persistenza della comunità in ambienti soggetti a frequenti modifiche delle caratteristiche abiotiche (disponibilità di differenti nutrienti, pH, aW, potenziale redox, etc).

La sommatoria di questi fattori sembrerebbe favorire la resilienza dell’ecosistema e potrebbe spiegare la sua sopravvivenza e la capacità di perpetuarsi e adattarsi nel tempo. In sintesi, seguendo i principi dettati da Darwin, le cellule in grado di sopravvivere agli stress che caratterizzano un dato ecosistema, si adattano e divengono dominanti. Se “scopo” primario dei microrganismi è quello di sopravvivere e moltiplicarsi, le comunità microbiche complesse possono essere, dunque, considerate dei sistemi di sopravvivenza molto efficaci.

In breve, il singolo microrganismo nell’ecosistema complesso sarebbe di fatto intrappolato in profonde reti di interdipendenza, sia evolutiva che ecologica. Alcune, recenti ricerche hanno sottolineato come sarebbe utile, al fine di comprenderne la natura e i segreti, studiare e pensare agli ecosistemi microbici complessi come organismi multicellulari. La comprensione e gestione di questi ecosistemi microbici porterebbe, quindi, a considerarli quasi dei “super-organismi”, costituiti da unità unicellulari singole (perlopiù procarioti) che interagiscono e comunicano. Ovviamente la rete di interazioni e la comunicazione sarebbero gli aspetti chiave nello sviluppo del sistema.

Si tratta di un modello di interpretazione che sembra svilupparsi e guardare in direzione opposta rispetto all’approccio della ricerca negli ultimi decenni. Ricerca che giustamente è dedicata allo studio delle singole unità cellulari e all’inseguimento del sempre più “piccolo”, del suo significato ecologico e alla sua caratterizzazione. Uno studio, quindi, delle singole unità cellulari microbiche, discriminandole dal sistema che le conteneva e al quale appartenevano, è stato una necessità, utile anche a comprendere i confini della biodiversità e per trovare applicazioni pratiche di interesse tecnologico (ad esempio le colture selezionate). Ora, alla luce delle conoscenze sviluppate, credo che anche procedere a ritroso e considerare la complessità dei sistemi e il loro effetto sulle singole entità cellulari che li compongono sia possibile e utile.

Starter naturali vs starter selezionati

Nell’ambito agroambientale e alimentare, sono sempre maggiori le evidenze che la comprensione del funzionamento biologico e della sopravvivenza di alcuni ecosistemi complessi non può rinunciare alla comprensione del ruolo e delle interazioni dei e tra i microrganismi che li popolano.

Nell’ambito agroambientale e alimentare, sono sempre maggiori le evidenze che la comprensione del funzionamento biologico e della sopravvivenza di alcuni ecosistemi complessi non può rinunciare alla comprensione del ruolo e delle interazioni dei e tra i microrganismi che li popolano.

In questo senso casi interessanti per comprendere l’efficienza di tale complessità sono gli starter naturali impiegati per la produzione di molti alimenti fermentati. Si tratta, come noto, di colture complesse dalla grande efficienza tecnologica, dotate della capacità di adattarsi a produzioni artigianali, non standardizzate, e di evolvere nell’alimento nel corso della sua produzione. Colture non sempre facilmente sostituibili a partire da starter selezionati. Si pensi ad esempio, viste in particolare le finalità di questa rivista, ai sieroinnesti naturali utilizzati nelle caseificazioni a Grana Padano DOP e Parmigiano Reggiano DOP. Il sieroinnesto naturale costituisce un caposaldo della tecnologia casearia italiana, proposto tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900 come metodo per indirizzare i processi fermentativi in caldaia, il basso costo di preparazione, la semplicità di utilizzo e il successo tecnologico ne hanno favorito l’affermazione nel tempo. L’evoluzione di questa coltura naturale e della sua composizione è stata ovviamente in stretta relazione con l’evoluzione delle pratiche di caseificazione. Una funzionalità tecnologica che si riassume in una capacità di evolvere della coltura nel suo insieme favorendo la sopravvivenza e il sopravvento dei biotipi più adatti all’ecosistema e alle sue modificazioni abiotiche. La coltura nel suo insieme sembra essere un sistema di “protezione” dei suoi singoli componenti, un sistema che assiste e sostiene l’attività dei ceppi dominanti e li sostituisce quando il biotipo più veloce che guida la fermentazione non è più favorito e meno si adatta perché cambiano le condizioni al contorno. La resistenza all’infezione da batteriofagi di queste colture naturali è un perfetto esempio della loro capacità di adattarsi ed evolvere.

Ovviamente nei diversi ecosistemi complessi le popolazioni microbiche possono svolgere ruoli dalla differente rilevanza. Anche in questo caso sono le interazioni che definiscono le modalità di sopravvivenza, sviluppo e funzionalità tecnologica del microbiota, e dell’ecosistema del quale il microbiota è parte integrante.

Il caso umano

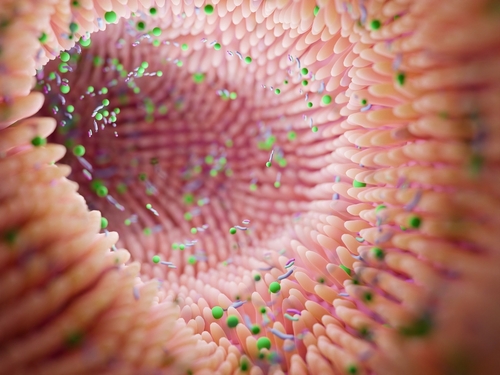

In campo umano un ottimo esempio di comunità microbica complessa è sicuramente il microbiota intestinale. Diversi i quesiti restano aperti in merito alle caratteristiche di tale ecosistema. Ancora oggi poco sappiamo del reale numero delle differenti specie e biotipi che lo compongono. Quali i ruoli peculiari dei differenti microrganismi presenti? Quali sono i microrganismi attivamente coinvolti nell’interazione tra microbiota e stati fisiologici o patologici nell’individuo? Quanti microrganismi vivono, o sopravvivono, all’interno dell’ecosistema microbico esclusivamente grazie alle interazioni con gli altri microrganismi, mentre presi singolarmente non sarebbero in grado di svilupparsi o di esprimere alcuni metabolismi rilevanti per la nostra salute? Le cellule eucariote che costituiscono la superficie dell’intestino possono a loro volta “comunicare” col microbiota, definendone l’attitudine alla colonizzazione? Sempre più si discute dell’asse intestino-cervello, interpretando in modo diverso la vecchia sentenza circa l’uomo che è ciò che mangia. Credo che ogni essere umano sia caratterizzato da un sistema “ecosistema intestinale” peculiare spesso a sua volta in evoluzione per gli stessi fattori che condizionano il microbiota (età, salute, alimentazione etc.). Questi aspetti potrebbero essere la base dei motivi per i quali alcuni preparati probiotici funzionano in modo non sempre simile nei differenti soggetti che li utilizzano. Solo lo studio e la comprensione dell’ecosistema anche nel suo insieme e quindi delle interazioni che lo governano potranno permettere alcune risposte definitive in tal senso.

Un viaggio a ritroso

In conclusione, le comunità microbiche dovrebbero, quindi, essere studiate in termini di funzione biologica oltre che di composizione. In questo contesto, le popolazioni complesse potrebbero essere intese come collettività che, però, diventano unità fondamentali della vita.

È ancora molto il lavoro da sviluppare per la comprensione di questi sistemi complessi. Meglio imparare a conoscerli bene prima di trarre frettolose conclusioni. Le semplificazioni in materia, pur necessarie in alcuni casi per la comprensione, potrebbero favorire conclusioni superficiali e poco attendibili.

Resta il fatto che, dopo aver dedicato utilmente tempo e sforzi per comprendere le singole cellule microbiche e per entrare nei meccanismi del loro funzionamento, forse è tempo per un viaggio a ritroso “dal piccolo al complesso”. Viaggio necessario per una migliore comprensione del mondo microbico, degli ecosistemi microbici complessi e della loro importanza per la nostra vita.

Erasmo Neviani

Prof. Ordinario di Microbiologia Agraria

Presidente del Comitato italiano FIL-IDF

Membro Onorario di SIMTREA (Società Italiana di Microbiologia agraria, ambientale, alimentare)