Il mondo agroalimentare è avviato sulla strada dell’innovazione ma servono competenze specifiche e formazione, cose non sempre facili da reperire. Una ricerca Nomisma si è focalizzata sullo stato dell’arte e i fabbisogni in Italia. Tra risultati già raggiunti e gap da colmare.

Le aziende agroalimentari italiane possiedono le competenze necessarie per portare avanti la necessaria e inevitabile transizione ecologica ed energetica? E come favorire i processi di formazione del personale e aiutare i processi di trasformazione? A queste domande ha cercato di rispondere un’indagine di Nomisma in collaborazione con Philip Morris Italia presentata quest’estate durante un incontro, moderato da Paolo De Castro, Presidente del Comitato Scientifico Nomisma, alla presenza dei principali esponenti politici italiani attivamente impegnati sul fronte agroalimentare al Parlamento Europeo.

Parliamo di un contesto in cui agricoltura e industria alimentare rappresentano 77 miliardi di euro di valore aggiunto e un export che nel 2023 ha superato i 64 miliardi di euro. È evidente che le sfide della transizione ecologica ed energetica a cui le imprese agroalimentari sono chiamate non possono prescindere dallo sviluppo dell’innovazione, in particolare digitale. Per questo De Castro ha spiegato: “Se per vincere la doppia sfida della transizione ecologica ed energetica il digitale può rappresentare uno strumento importante, competenze e formazione si configurano come due leve strategiche altrettanto necessarie alle imprese agricole ed alimentari per governare piuttosto che subire questa transizione, restando così al passo degli enormi cambiamenti che stanno interessando la filiera agroalimentare”.

La questione di un gap da colmare è una questione reale e ha un peso importante: l’indagine, dal titolo "Le competenze per la transizione ecologica ed energetica nelle imprese agroalimentari italiane: stato dell’arte e fabbisogni", ha rivelato che un’azienda su quattro lamenta la mancanza di competenze specifiche e avverte la necessità di formazione per affrontare le sfide di questa transizione.

Presentata da Denis Pantini, responsabile Agroalimentare Nomisma, la ricerca ha preso in esame i pareri di 373 aziende, suddivise in maniera omogenea su tutto il territorio italiano e, ovviamente, differenziate anche per fatturato. Ben diversificate anche le tipologie di attività, con la presenza di aziende attive nel campo vitivinicolo, nei cereali, nella coltivazione di tabacco, ortaggi, frutta, ma anche imprese dedite alla produzione di carne e latte. Un ultimo dato importante sul campione della ricerca: per il 36% si è trattato di aziende agricole con oltre 50 ettari SAU, e per il 13% con un conduttore giovane, di età inferiore ai 40 anni. Numeri, anche questi, in linea con la situazione esistente in Italia.

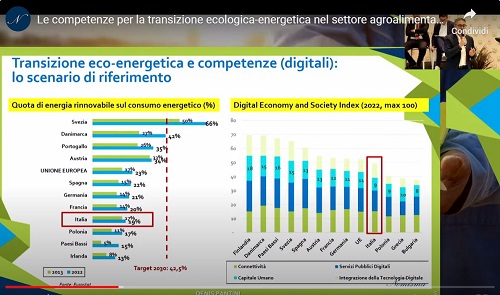

Il confronto con il resto dell’Europa

Il punto di partenza della ricerca ha riguardato l’attuale stato della situazione sul fronte della transizione energetica, a partire dalla quota di energia rinnovabile sul totale del consumo energetico. I dati europei dicono che l’Italia si trova in posizione arretrata rispetto alla gran parte degli altri Paesi. La media europea certifica che oggi circa il 23% dell’energia del settore è rinnovabile, con nazioni particolarmente virtuose come la Svezia (66% di rinnovabili), Danimarca (42%), ma si comportano “bene” anche Paesi mediterranei come il Portogallo (35%). L’Italia raggiunge solo il 19% di energia rinnovabile, livello che ci posiziona molto vicino a altri grandi Paesi come la Francia (20%) o la Germania (21%), ma ben lontani dall’obiettivo del 2030 di raggiungere l’ambizioso traguardo del 42,5%. La cosa preoccupante è che 10 anni fa la nostra quota di rinnovabili era pari al 17%, quindi la crescita dell’ultimo decennio è stata davvero minima. E anche rispetto alle competenze digitali l’Italia sconta un ritardo rispetto alla media UE, in particolare rispetto ai Paesi nordici.

Per capire a cosa ci si riferisce concretamente quando si parla di tutela della biodiversità e di energia rinnovabile nel settore agroalimentare, Nomisma lo ha chiesto direttamente ai responsabili delle aziende agricole. Le principali risposte fanno riferimento alla produzione di energie rinnovabili (13%), alla contrazione dell’uso di input chimici (12%) e alla tutela della biodiversità (11%). Seguite a breve distanza dalla riduzione dei consumi energetici e dalla tutela del suolo (entrambi al 10%).

L’altro grande tema è quello dell’innovazione digitale, che è già oggi una realtà per quasi tutte le imprese (per oltre 7 su 10), per le quali l’integrazione con macchine agricole e strumenti rende l’attività produttiva più sostenibile. Gli strumenti più utilizzati comprendono app e software per la gestione aziendale (46%) e quaderni di campagne digitali (39%), ma anche macchine con guida assistita e/o semiautomatiche e/o con GPS integrato (32%), centraline meteo aziendali (25%) e sistemi per il supporto alle decisioni per la difesa fitosanitaria (19%).

Le innovazioni ritenute più importanti sono i sensori prossimali per il monitoraggio del microclima, del suolo e della vegetazione (indicati dalla quasi totalità de campione, ma utilizzato oggi solo dal 15%). Anche le centraline e i sistemi di supporto di cui poco sopra, sono indicati come gli strumenti digitali più importanti.

La questione della formazione

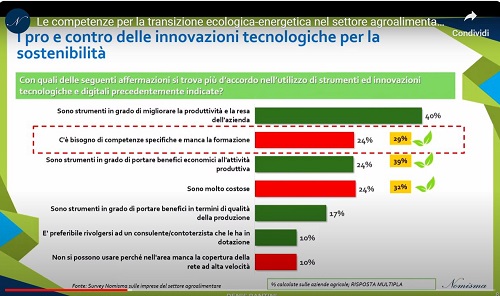

È interessante capire quali siano i benefici che queste tecnologie permettono. Rispetto ai loro vantaggi, poco meno della metà dei rispondenti conferma che parliamo di strumenti che migliorano la produttività dell’azienda; un quarto dei rispondenti conferma che si tratta di sistemi che portano benefici economici alle attività produttive e una quota solo leggermente inferiore segnala i vantaggi anche in termini di miglioramento della qualità della produzione. Rispetto alle note dolenti, quello che emerge è la necessità di avere competenze specifiche per le quali serve una formazione ad hoc; un’analoga percentuale di persone (siamo intorno a ¼ dei rispondenti), segnala gli elevati costi legati all’adozione di queste innovazioni.

L’importanza della formazione è ormai molto evidente. Pantini nel suo intervento ha spiegato come solo l’1% consideri “poco importante” la formazione dei dipendenti e dei collaboratori; esiste un altro 10% che è tiepido e parla di “moderatamente importante”, a fronte di un 45% di rispondenti che conferma di giudicare questo aspetto “importante” e un ulteriore 44% addirittura “molto importante.”

Purtroppo, a fronte di questa necessità, gli imprenditori agricoli non si mostrano pienamente soddisfatti: l’attuale preparazione professionale di dipendenti e collaboratori è giudicata buona dal 33%, sufficiente dal 38% e insufficiente da 20%. In ogni caso, la buona volontà da parte del settore non manca: la metà delle imprese realizza già attività di formazione specifica (al di là della formazione obbligatoria prevista dalle varie normative).

Ma quali sono le competenze necessarie per la transizione segnalate da chi opera “in prima linea”? Il 48% segnala competenze legate alla gestione sostenibile delle risorse e per l’ottimizzazione dei processi produttivi. Molto importante, a ruota, anche l’abilità nei software di gestione aziendale (per una gestione sostenibile). Un’altra skill segnalata come molto importante è relativa alla specifica conoscenza delle scienze biologiche e chimiche necessarie per una produzione sostenibile. Sono invece pochi quelli che, parlando di innovazione, segnalano la necessità di competenze specifiche in ambito di robotica, sensori, droni intelligenti e sistemi di irrigazione intelligenti.

A caccia di risorse umane

Il problema principale segnalato dalla ricerca è la difficoltà da parte delle aziende di trovare risorse umane competenti. Alla specifica domanda sul livello di difficoltà nel trovare personale davvero competente in materia, meno dell’1% giudica la cosa “molto semplice” e un altro 10% non cita problemi. Ma ben il 37% segnala questo aspetto come “critico” e un ulteriore 22% parla di problema “molto critico”. E il resto? Il 22% ha rinunciato alla ricerca esterna e punta sulla formazione interna del proprio personale e un ultimo 9% si ostina ancora a pensare che non sia importante avere risorse umane competenti nella transizione eco-energetica.

L’agricoltore imprenditore

Se la leva della formazione è l’elemento fondamentale per essere innovativi, gli accordi di filiera nel settore agroalimentare possono svolgere un ruolo fondamentale per favorire benefici a tutti gli operatori del settore.

Il relativo ritardo di parte di questo mondo sulla strada dell’innovazione dipende in parte da una vecchia mentalità e da antichi errori di cui ha parlato il professore dell’Università di Perugia Angelo Frascarelli, noto ricercatore e divulgatore anche nel campo delle agricolture sostenibili. Durante l’incontro ha spiegato di non essere sorpreso dell’arretratezza dell’agricoltura sul fronte delle competenze: a suo parere ciò dipende in parte da alcuni errori del passato, in primis dall’aver continuato a considerare l’agricoltore solo come un semplice coltivatore dedito ad una attività fisica. Si tratta di retaggi di una vecchia cultura in cui si diceva “se non studi vai a zappare la terra”.

Invece l’agricoltore è oggi un imprenditore e ha bisogno di possedere e padroneggiare conoscenze importanti sulle tecniche agricole, le nuove tecnologie, la contabilità e la finanza, il marketing e la comunicazione e anche la gestione del rischio, tanto più di fronte ai nuovi problemi ambientali. Senza trascurare l’importante di possedere doti di leadership e di psicologia necessarie per poter svolgere il ruolo di responsabile dell’attività di altre persone, sia collaboratori che dipendenti.

DI fronte a questa “esplosione” di nuove competenze necessarie per il lavoro, diventa normale ed evidente la necessità di doversi avvalere, in alcuni casi, di consulenti specializzati.

E invece troppe volte vengono considerati dei costi inutili o non necessari. Al contrario sono supporti imprescindibili quando all’interno mancano le competenze specifiche. Come ha spiegato Frascarelli “più che i capitali oggi contano le idee e le conoscenze, perché siamo nell’era dell’economia della conoscenza”.

David Migliori