Il challenge test nasce come strumento per dare un contributo alla valutazione della sicurezza degli alimenti, ma è applicato oggi anche per tutti gli aspetti legati alla qualità microbiologica.

Nel 2022 si sono registrate più di 5.700 epidemie di origine alimentare e hanno registrato rispetto all’anno precedente un incremento significativo (+40%). A queste epidemie sono stati associati oltre 48.000 casi di malattia, con un numero molto elevato di ospedalizzazioni, riferite soprattutto a casi di salmonellosi. Sono stati registrati 64 decessi, di questi la metà è da imputarsi alla Listeria monocytogenes.

Oltre all’effetto diretto che ha sul consumatore, il pericolo microbiologico ha ricadute più ampie anche sul contesto sociale, le persone tendono a non acquistare più i prodotti coinvolti in episodi noti, e industriale con conseguente perdita del fatturato.

“Fortunatamente, all’interno dell’Unione Europea beneficiamo di ottimi strumenti che permettono di tenere sotto controllo il rischio associato alla presenza di questi microrganismi patogeni nel corso della filiera produttiva”, spiega Valentina Bernini, docente presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Università di Parma.

A cosa servono

I challenge test sono degli strumenti scientifici che permettono di determinare la capacità di uno o più microrganismi di crescere e svilupparsi in un alimento, ma anche di verificare l’efficacia di uno step di processo nell’inibizione o nella riduzione, al di sotto di quella che è considerata la soglia di pericolo per i consumatori, di microorganismi che possono eventualmente entrare all’interno del processo di produzione. Interessando sia lo sviluppo in un alimento che la valutazione degli step di processo si differenziano in due categorie.

Il challenge test di prodotto è una simulazione di contaminazione eseguita in sito, quindi in condizioni reali, che avviene sul prodotto solo al termine del processo produttivo; in questo caso non è importante la storia produttiva che ha permesso di ottenere quel prodotto, ma valutare cosa potrebbe accadere nella shelf life di quel prodotto nel caso in cui si riscontrasse una contaminazione all’interno del processo produttivo.

Nel caso del challenge test di processo viene analizzato il processo di trasformazione, perché, molto spesso, in questa simulazione si procede con la contaminazione della materia prima, si va a condurre una trasformazione in quelle che sono le effettive correzioni operative e si va a verificare se particolari step di processo abbiano un effetto significativo nel controllo dei microrganismi.

La corretta progettazione della sperimentazione

Prima di progettare un challenge test, è necessario individuare i target che sono interessati nel particolare studio, ovvero quei microrganismi che possono essere riscontrati come contaminanti di quel prodotto o di quel processo e che sono anche collegati a casi epidemiologici. Dopo aver identificato la specie di interesse è importante selezionare correttamente i microrganismi, quindi nello specifico i ceppi che vengono utilizzati per questa contaminazione artificiale. Si tratta dunque di dover identificare delle miscele di microrganismi appartenenti alla specie target, in quanto l’utilizzo di un singolo ceppo potrebbe non essere rappresentativo del comportamento della specie in quel prodotto o nel corso di quel processo, perché all’interno delle specie esistono comunque delle biodiversità.

In conclusione, l’utilizzo della miscela permette di ottenere delle risposte che si possono effettivamente ricondurre alla specie stessa ed elimina il rischio di ottenere degli scenari dettati da peculiari caratteristiche del singolo biotipo.

Fondamentale è anche la scelta della modalità di inoculo. Il challenge test è una simulazione di contaminazione in condizioni reali quindi il monitoraggio del comportamento del microrganismo deve avvenire nelle condizioni in cui il consumatore, ad esempio, conserva il prodotto; quindi, non bisogna nella fase di contaminazione andare a denaturare quella che è la struttura del prodotto per non andare a comprometterne da un punto di vista chimico-fisico le caratteristiche.

È necessario poi stabilire le condizioni di conservazione, identificare in modo preciso quelle che sono le fasi del processo o i punti degli impianti che vogliono essere monitorati e stabilire il piano di campionamento prima di iniziare la sperimentazione, perché la contaminazione del lotto soggetto ad analisi deve avvenire nello stesso momento.

La sperimentazione sulla Listeria monocytogenes

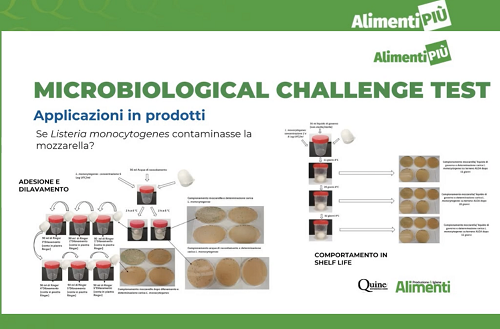

La notifica da parte del sistema di allerta RASFF di alcuni casi relativi al ritrovamento di Listeria monocytogenes in alcune mozzarelle, ha portato allo sviluppo di challenge test che andassero a focalizzarsi sulla capacità del microrganismo, una volta presente, ad esempio, nell’acqua di rassodamento utilizzata nel processo di produzione di aderire sulla superficie del prodotto e quindi analizzare anche il fatto che potesse eventualmente essere poi rilasciato nel contatto con altri liquidi che intervengono nelle fasi di processo.

A seguito di contaminazione dell’acqua di rassodamento, l’immersione di una mozzarella non contaminata, dopo un certo tempo di contatto sia del liquido dell’acqua di rassodamento che della mozzarella e successive operazioni, ha permesso, ad esempio, di stabilire come in poche ore già avvenga l’adesione e nelle successive fasi di lavorazione parte del microrganismo rimane adeso e parte viene rilasciato nei liquidi. Questo può, quindi, creare delle cross-contaminazioni tra anche i liquidi coinvolti nel processo che magari inizialmente non risultano contaminati, perché la contaminazione deriva da passaggi successivi.

Un altro esempio legato sempre al prodotto, che analizza però un’operazione: il taglio delle forme formaggio gorgonzola. In questo caso il challenge test ha predisposto la contaminazione superficiale di intere forme di formaggio e poi la simulazione di operazioni di taglio. L’esperimento ha determinato delle percentuali di contaminazione della pasta, ovvero la parte edibile del formaggio. È possibile ridurre questo trascinamento controllando la contaminazione della crosta, il challenge test ha confermato l’importanza delle operazioni di manipolazione di questi prodotti.

Diletta Gaggia