I processi di filtrazione tramite membrane sono tecnologie di separazioni molecolare che permettono la concentrazione selettiva dei componenti del siero prima di avviarlo alla coagulazione per mezzo di sistemi di coagulazione in continuo utilizzando scambiatori a superficie raschiata oppure scambiatori tubolari a triplo tubo per ottenere una maggiore shelf life della ricotta.

In una delle sessioni di LattePiù, convegno digitale di Scienze e tecnica lattiero-casearia, dedicata all’impiantistica lattiero-casearia, sono state trattate le soluzioni impiantistiche avanzate per la produzione di ricotta, grazie all’intervento di Davide Di Giovanni, Food Engineering.

La ricotta dal punto di vista legislativo non può essere definita un formaggio, perché non viene ricavata direttamente dal latte, ma è un latticino. La ricotta, infatti, è un prodotto tradizionale italiano ottenuto da siero di diversa origine (vaccino, ovino bufalino, caprino). È il risultato di un processo di coagulazione acido termico che porta alla precipitazione e agglomerazione delle proteine presenti nel siero. È senz’altro uno dei prodotti caseari che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo maggiore sia in termini di variabilità della ricettazione che di gamma di utilizzo, in particolare come ingrediente per la formulazione di altri prodotti alimentari come sughi, salse, ripieni per paste fresche o dessert.

Processo di produzione della ricotta tradizionale

Nel suo intervento Di Giovanni ha spiegato il processo di produzione della ricotta tradizionale. “Innanzitutto avviene il pre-riscaldamento in doppiofondo a 65-70°C, quasi sempre vi è l’addizione di altri componenti come il latte o la panna. Il riscaldamento viene completato fino ad arrivare alla temperatura di coagulazione. A questo punto viene aggiunta la soluzione coagulante, tipicamente acido citrico o acido lattico, per portare il pH a un range di 5,5-5,9, che è quello che serve per permettere la precipitazione delle proteine e quindi la formazione del coagulo. È sempre prevista una fase di sosta termica per permettere di completare il processo di coagulazione. Il coagulo viene poi scaricato all’interno di cestelli forati dove viene separata la frazione liquida, la scotta. I limiti di questo processo tradizionale sono essenzialmente due: una shelf life limitata e una resa di processo bassa, nell’ordine del 4-5%”.

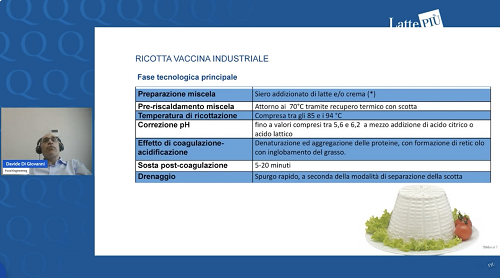

Produzione della ricotta industriale

Successivamente Di Giovanni si è soffermato sulla produzione di ricotta industriale. “Sempre più frequentemente la base che viene inviata al processo di coagulazione non è semplicemente siero, ma una miscela di diverse componenti, come la panna da latte o da siero, piuttosto che il latte magro o intero. Nella fase finale del processo c’è l’aggiunta di acido citrico o lattico, o più raramente fermenti per favorire il processo di acidificazione. La composizione media di una ricotta industriale ha un contenuto del 70-75% di umidità e il 25-30% di estratto secco. Si consideri che il contenuto di grasso nel siero di caseificazione è inferiore del contenuto iniziale di sieroproteine, mentre la formulazione della ricotta industriale prevede sempre una componente grassa preponderante rispetto alla frazione proteica del siero, a conferma del fatto che la ricotta è un prodotto formulato secondo le specifiche esigenze del singolo caseificio. Infatti se consideriamo la composizione di una serie di ricotte industriali in commercio, vediamo una notevole variabilità delle diverse ricette di ogni produttore. I passaggi necessari per la traduzione della ricotta industriale ricalcano essenzialmente quanto già presentato per la produzione della ricotta artigianale con la differenza di utilizzare apparecchiature di processo che meglio si coniugano con la produzione industriale. Il pre-riscaldamento della miscela avviene tramite scambiatori di calore a piastre, sfruttando il recupero termico con la scotta separata nel processo di coagulazione. C’è poi il riscaldamento finale fino alla temperatura di 90-94°C tramite vapore diretto a bassa pressione. Si aggiunge infine la soluzione acidificante che porta il pH a livello ottimale per favorire la denaturazione e l’aggregazione delle proteine, per la formazione del coagulo che permette di inglobare anche la frazione grassa. È sempre prevista una fase di sosta termica per favorire la fuoriuscita della scotta. A valle della fase di drenaggio, c’è un serbatoio che ha una duplice funzione: lavorare come polmone per alimentare la linea di confezionamento e consentire l’aggiunta di ulteriori ingredienti per arrivare alla composizione desiderata del prodotto finito. In alcuni casi, è prevista una ri-pastorizzazione e una fase finale di lisciatura, utilizzando un omogeneizzatore ad alta pressione. Per poter consentire di incrementare la shelf life si prevede un confezionamento a caldo, con la possibilità di sanificare contemporaneamente i contenitori. Il raffreddamento del prodotto confezionato può avvenire in diversi modi: in maniera naturale mettendo la ricotta in celle a 4°C oppure in tunnel di raffreddamento per un abbattimento più rapido della temperatura. A causa dell’elevato contenuto di umidità, la ricotta è un latticino molto deperibile, soprattutto se le condizioni igieniche del processo o del confezionamento non sono ottimali. Sono quindi fondamentali le norme di buona pratica industriale, che consentono di mantenere sotto controllo la qualità microbiologica e sensoriale del prodotto, il design igienico di tutte le apparecchiature in modo da effettuare lavaggi CIP efficaci al termine della produzione, il raffreddamento rapido del prodotto confezionato. Nei moderni caseifici, il tradizionale sistema di produzione della ricotta basato sui doppifondi è stato sempre più sostituito da sistemi di coagulazione in continuo, che utilizzano dei serbatoi, chiamati flocculatori, dove avviene il riscaldamento, l’acidificazione e la coagulazione, e dei nastri di coagulazione e di drenaggio. Il riscaldamento finale avviene con contatto diretto con vapore a bassa pressione. Questi sistemi utilizzati in molti caseifici hanno però due svantaggi: uno è quello della bassa resa, tipico anche del processo di produzione della ricotta tradizionale, e il secondo la necessità di gestire dei volumi molto importanti di siero”.

Successivamente Di Giovanni si è soffermato sulla produzione di ricotta industriale. “Sempre più frequentemente la base che viene inviata al processo di coagulazione non è semplicemente siero, ma una miscela di diverse componenti, come la panna da latte o da siero, piuttosto che il latte magro o intero. Nella fase finale del processo c’è l’aggiunta di acido citrico o lattico, o più raramente fermenti per favorire il processo di acidificazione. La composizione media di una ricotta industriale ha un contenuto del 70-75% di umidità e il 25-30% di estratto secco. Si consideri che il contenuto di grasso nel siero di caseificazione è inferiore del contenuto iniziale di sieroproteine, mentre la formulazione della ricotta industriale prevede sempre una componente grassa preponderante rispetto alla frazione proteica del siero, a conferma del fatto che la ricotta è un prodotto formulato secondo le specifiche esigenze del singolo caseificio. Infatti se consideriamo la composizione di una serie di ricotte industriali in commercio, vediamo una notevole variabilità delle diverse ricette di ogni produttore. I passaggi necessari per la traduzione della ricotta industriale ricalcano essenzialmente quanto già presentato per la produzione della ricotta artigianale con la differenza di utilizzare apparecchiature di processo che meglio si coniugano con la produzione industriale. Il pre-riscaldamento della miscela avviene tramite scambiatori di calore a piastre, sfruttando il recupero termico con la scotta separata nel processo di coagulazione. C’è poi il riscaldamento finale fino alla temperatura di 90-94°C tramite vapore diretto a bassa pressione. Si aggiunge infine la soluzione acidificante che porta il pH a livello ottimale per favorire la denaturazione e l’aggregazione delle proteine, per la formazione del coagulo che permette di inglobare anche la frazione grassa. È sempre prevista una fase di sosta termica per favorire la fuoriuscita della scotta. A valle della fase di drenaggio, c’è un serbatoio che ha una duplice funzione: lavorare come polmone per alimentare la linea di confezionamento e consentire l’aggiunta di ulteriori ingredienti per arrivare alla composizione desiderata del prodotto finito. In alcuni casi, è prevista una ri-pastorizzazione e una fase finale di lisciatura, utilizzando un omogeneizzatore ad alta pressione. Per poter consentire di incrementare la shelf life si prevede un confezionamento a caldo, con la possibilità di sanificare contemporaneamente i contenitori. Il raffreddamento del prodotto confezionato può avvenire in diversi modi: in maniera naturale mettendo la ricotta in celle a 4°C oppure in tunnel di raffreddamento per un abbattimento più rapido della temperatura. A causa dell’elevato contenuto di umidità, la ricotta è un latticino molto deperibile, soprattutto se le condizioni igieniche del processo o del confezionamento non sono ottimali. Sono quindi fondamentali le norme di buona pratica industriale, che consentono di mantenere sotto controllo la qualità microbiologica e sensoriale del prodotto, il design igienico di tutte le apparecchiature in modo da effettuare lavaggi CIP efficaci al termine della produzione, il raffreddamento rapido del prodotto confezionato. Nei moderni caseifici, il tradizionale sistema di produzione della ricotta basato sui doppifondi è stato sempre più sostituito da sistemi di coagulazione in continuo, che utilizzano dei serbatoi, chiamati flocculatori, dove avviene il riscaldamento, l’acidificazione e la coagulazione, e dei nastri di coagulazione e di drenaggio. Il riscaldamento finale avviene con contatto diretto con vapore a bassa pressione. Questi sistemi utilizzati in molti caseifici hanno però due svantaggi: uno è quello della bassa resa, tipico anche del processo di produzione della ricotta tradizionale, e il secondo la necessità di gestire dei volumi molto importanti di siero”.

Un salto di qualità

Di Giovanni ha focalizzato poi l’attenzione sui sistemi di produzione avanzati che possono superare questi limiti tradizionali, associando processi di filtrazione a membrana che permettono la concentrazione del siero prima di avviarlo alla coagulazione quali: ultrafiltrazione (UF) o combinazione di osmosi inversa (RO) e ultrafiltrazione (UF). “L’obiettivo è ottenere siero concentrato, WPC (Whey protein concentrate), da avviare alla fase di coagulazione in continuo senza separazione della scotta, nelle migliori condizioni igieniche, utilizzando scambiatori di calore. Tipicamente quelli più idonei sono gli scambiatori a pale raschianti oppure gli scambiatori tubolari concentrici a triplo tubo. In funzione delle ricette finali, si possono utilizzare per il processo di concentrazione impianti di ultrafiltrazione o una combinazione di impianti di osmosi e di ultrafiltrazione, per ottenere una miscela con il contenuto desiderato di grassi e proteine da avviare al processo di coagulazione in continuo”.

Vedendo il processo in dettaglio, Di Giovanni ha spiegato che il sistema è basato su una serie di scambiatori a superficie raschiata che opera il riscaldamento fino alla temperatura attorno agli 88-90°C. Dopo l’acidificazione, la sosta termica favorirà la formazione del coagulo vero e proprio. Anche nella fase di raffreddamento, il prodotto è mantenuto sotto costante agitazione grazie allo scambiatore a pale raschianti, in grado di trattare la miscela coagulata a elevata viscosità. A valle del raffreddamento è prevista una fase di lisciatura e infine l’invio a un polmone che, a sua volta, alimenta la confezionatrice. Gli scambiatori di calore sono equipaggiati con lame che possono avere una configurazione geometrica e materiali diversi, come l’acciaio inox o materiali a base plastica ultraresistenti, così come variare la velocità di rotazione dei rotori. “Tutte queste variabili consentono di adattare la struttura del prodotto finale, lavorando sia sulla composizione iniziale che sui parametri di processo”, ha spiegato Di Giovanni. “La stessa linea di processo è idonea, inoltre, per produrre specialità casearie come mascarpone o formaggi spalmabili”. Di Giovanni ha anche riepilogato i limiti di questo sistema, non essendo idoneo per portate industriali elevate, ma dimensionato tipicamente per portate nell’ordine dei 1000-2000 kg/h e non consentendo di prolungare il ciclo di funzionamento oltre le 6-8 ore. Il processo richiede particolare attenzione dal punto di vista manutentivo, per il controllo dello stato di usura dei componenti degli scambiatori a superficie raschiata.

Un’alternativa è basata sul sistema di coagulazione in continuo di una miscela di siero concentrato, utilizzando scambiatori tubolari concentrici a triplo tubo. “Anche in questo caso ci sono diversi moduli con la possibilità però di avere le sezioni di riscaldamento che utilizzano un fluido intermedio sul lato servizio con la possibilità di effettuare un recupero termico, ottenendo un processo, più efficiente dal punto di vista energetico”, ha spiegato Di Giovanni. “In uno scambiatore di calore tubolare concentrico a triplo tubo, il prodotto scorre nella parte centrale del modulo, con il fluido di riscaldamento che percorre i moduli sia nella parte interna che in quella esterna. I diversi moduli vengono assemblati in uno skid pre-montato e rivestito con dei pannelli di protezione per evitare la dispersione termica. Si tratta di un sistema perfettamente idoneo a coagulazione in linea, che consente un recupero energetico significativo, e permette di controllare attraverso il fluido intermedio il delta T termico nelle fasi di riscaldamento più delicate e l’ispezione completa dei moduli. Si tratta di una linea che può essere utilizzata per altre categorie di prodotto oltre la ricotta, in grado di gestire portate industriali più importanti rispetto ai 1000-2000 litri/ora di cui abbiamo parlato prima e di prolungare le sessioni di lavoro oltre alle 6-7 ore, che sono un limite del sistema basato sugli scambiatori a superficie raschiata. La lisciatura finale è praticamente una fase di omogeneizzazione e per rendere il prodotto più omogeneo e stabile”.

Vantaggi del processo di coagulazione in linea

Di Giovanni ha concluso il suo intervento spiegando i vantaggi dei processi di coagulazione in linea. “Partendo da una miscela di siero concentrato, permetterà di trasformare il 100% del volume della miscela in ricotta, con una massimizzazione della resa del processo, superando il limite principale del processo di produzione tradizionale. La fase di pre-concentrazione consente di lavorare su un volume che è indicativamente il 10% del volume iniziale di siero tal quale, riducendo di conseguenza i consumi energetici per la fase di riscaldamento. Non si ha alcuna fase di separazione della scotta e quindi nessuna perdita di grasso e proteine. Un impianto basato su uno scambiatore di calore è un sistema perfettamente lavabile in CIP, che consente di incrementare il livello di igiene del processo e quindi la shelf life. È un impianto continuo e quindi completamente automatizzabile. Applicando queste tecnologie innovative è possibile incrementare la shelf life da poche settimane fino a 50 giorni e oltre. Il risultato finale dipende dalle caratteristiche del siero di partenza e dalle modalità del trattamento termico utilizzato, però sistemi di coagulazione in continuo consentono di superare i limiti dei sistemi tradizionali”.

Stefania Milanello

Esperta in tecnologie alimentari e divulgatrice scientifica