Le ricerche scientifiche non servono solo ad accrescere le conoscenze degli alimenti ma, quasi sempre, sono propedeutiche a sviluppi pratici che consentano miglioramenti della qualità dei prodotti e/o dei processi produttivi.

Una miglior conoscenza delle caratteristiche organolettiche e biologiche permette inoltre di sviluppare e migliorare gli alimenti. Ne sono una evidente prova gli studi presentati nel corso dell’ultima edizione di LattePiù dello scorso maggio, durante un incontro dedicato alla scienza applicata in ambito di latte e latticini ovini e caprini che ha visto la partecipazione di ricercatori italiani di AGRIS Sardegna, l’agenzia regionale per la ricerca in agricoltura. Nel talk moderato da Vittorio Zambrini, Tecnologo Alimentare e già Docente di Chimica presso l’Università Cattolica di Piacenza, si è parlato in particolare di strategie per avere un allevamento ovino da latte sostenibile ed economicamente solido, di colture starter naturali per preservare la biodiversità e delle qualità nutrizionali dei formaggi sardi.

Il progetto SheeptoShip, presentato dalla ricercatrice Maria Gabriella Serra, nasce dall’esigenza di migliorare l’efficienza del gregge e dell’impronta carbonica nelle aziende ovine della Sardegna ed è stato pensato proprio per scoprire i punti critici e poi migliorare le prestazioni ambientali ed economiche. L’obiettivo di partenza mirava a ridurre del 20% le emissioni di anidride carbonica ristrutturando e modernizzando le aziende zootecniche, in particolare proponendo tecniche e tecnologie a basso impatto ambientale che garantissero nel contempo di aumentare il valore dei prodotti di eccellenza del territorio.

La leva su cui si è lavorato ha puntato sulle cosiddette tecniche di mitigazione, ossia nel concreto, su alcune proposte per gli allevatori che avessero un duplice scopo: ridurre la carbon footprint (ossia l’impronta carbonica che è il parametro utilizzato per stimare le emissioni di gas serra), e nello stesso tempo garantire un aumento della redditività dell’allevamento. Per far questo si è lavorato su tutti gli elementi a disposizione, dal gregge e la sua fertilità al migliore utilizzo del suolo, dall’efficienza della filiera alimentare al corretto utilizzo delle fonti energetiche.

Rispetto al gregge si è scoperto che il problema principale delle aziende era la bassa fertilità: servivano quindi tecniche che migliorassero l’efficienza riproduttiva. Lo studio ha permesso di scoprire che gli animali giovani avevano un tasso di fertilità molto basso (meno del 50%); inoltre gli agnelli nati morti erano molti (12%) e il numero di animali da rimonta era eccessivamente alto.

Per convincere gli allevatori a modificare le loro abitudini, i ricercatori hanno realizzato un piano che, grazie ad un sistema di vaccinazione per ridurre le morti e un diverso bilanciamento tra agnelli giovani e vecchi grazie ad una diversa distribuzione dei parti, avrebbe portato ad un numero molto maggiore di animali da macellare, più capi fertili in totale e, in definitiva, un guadagno maggiore per le aziende.

L’obiettivo ambizioso puntava a raggiungere un tasso di fertilità del 98%, che è quello considerato efficiente per un allevamento ben organizzato.

I risultati sono stati molto positivi, innanzitutto in termini di emissioni con una riduzione verificata del 26%, che è dipesa soprattutto dalla scelta di aumentare il numero di agnelli giovani rispetto agli adulti. Tra gli altri effetti positivi c’è stato un’auspicata crescita della produzione di latte che ha contribuito all’aumento dei guadagni, cresciuti anche per la disponibilità di un maggior numero di animali da macello. In termini numerici i risultati sono molto netti: il latte prodotto è cresciuto del 7%, del 18% e del 21% a seconda delle tecniche seguite, e il guadagno addirittura del 29% nel primo caso e del 57% nei restanti casi.

Uno studio sulla biodiversità microbiotica

Un secondo ricercatore, Luigi Chessa, si è invece concentrato sulle colture starter naturali raccontando di uno studio che le ha utilizzate per preservare nelle produzioni lattiero-casearie la biodiversità. Con questo termine ci si riferisce in particolare alla biodiversità microbiotica, ossia la varietà di microrganismi presenti in un ecosistema.

Il latte crudo è un ricco serbatoio di microrganismi e ognuno di essi può svolgere un ruolo specifico nel processo di trasformazione. È per questo che è così importante conoscere le caratteristiche microbiotiche; non solo per avere una miglior conoscenza della qualità del latte e per garantire la sicurezza alimentare, ma anche per adottare strategie di gestione microbica che possano migliorarne il valore nutrizionale e anche il sapore.

Negli ultimi decenni si è registrata una progressiva riduzione di biodiversità in tutti i prodotti, come effetto secondario del miglioramento delle condizioni igieniche delle materie prime e dei processi produttivi. Anche per questo sono necessari gli starter microbici per avviare la fermentazione. E di starter microbici ne esistono di due categorie: le culture starter naturali e quelle selezionate.

Le prime sono fondamentali per la conservazione della biodiversità microbica, contribuiscono all’unicità dei prodotti DOP, rafforzano i legami tra prodotto e territorio d’origine, sono più resistenti agli attacchi di virus batteriofagi, e sono sostenibili. Hanno tuttavia una minor concentrazione cellulare per g/mL e sono difficili da standardizzare e riprodurre.

Le colture selezionate sono al contrario vantaggiose in termini di concentrazione cellulare e facilità di propagazione e sono costanti nelle performances. Tuttavia, sono più sensibili ai virus, con il loro uso intenso tendono a sostituirsi alle comunità microbiche autoctone complesse e riducono la biodiversità microbica.

Il ricercatore ha illustrato alcuni studi nei quali si è intervenuti in maniera efficace sugli starter. In un progetto dedicato al Pecorino Romano DOP sono stati utilizzati dei fermenti lattici naturali raccolti negli anni Sessanta. Le colture sono state rivitalizzate, concentrate e congelate a meno 80°, caratterizzate e infine miscelate. Lo studio si è concentrato su quale fosse il migliore substrato per riprodurre queste colture e ha permesso di scoprire che l’utilizzo della scotta diluita 50/50 (v/v) e chiarificata per centrifugazione permette di incrementare di 1 Log UFC/g la concentrazione microbica starter, preservando gli equilibri tra gruppi microbici, con assoluto rispetto degli indicatori relativi alla sicurezza alimentare. Da qui la successiva produzione nei caseifici di Pecorino Romano DOP con ottimi risultati qualitativi e sensoriali per i diversi formaggi stagionati a 8, 12 e 24 mesi.

Un secondo studio ha avuto invece lo scopo di trovare una coltura starter naturale direttamente per il latte crudo, evitando i sistemi che prevedono trattamenti termici. Anche in questo caso ottimi i risultati: nella coltura starter si sono mantenuti i microorganismi pro latteari, ossia cocchi lattici ma anche bacilli (mesofili e termofili), mentre stafilococchi e coliformi, oltre che lieviti e muffe sono spariti. La coltura ha mostrato anche buone capacità di acidificazione.

Un altro campo di studi in cui ci sono sviluppi molto importanti approfondisce gli aspetti nutrizionali dei prodotti, tema su cui è intervenuta Margherita Addis che ha presentando le analisi di 3 pecorini DOP sardi.

Il primo formaggio preso in esame è stato il Pecorino Romano DOP che assorbe circa l’80% del latte conferito dai produttori dell’isola. L’indagine ha analizzato 180 forme (1a annata) e 130 forme (2a), provenienti da 12 aziende che rappresentano il 64% della produzione totale, con l’obiettivo di aggiornare la tabella nutrizionale. I valori considerati hanno fatto riferimento a porzioni da 100 e 50 grammi, quest’ultima misura è quella indicata dalle Linee Guida del CREA per una sana ed equilibrata alimentazione (anche 3 volte la settimana).

L’analisi è servita a confermare che anche per questa dose è corretta la dizione di “ad alto contenuto di proteine”, perché almeno il 20% dell’energia fornita dall’alimento proviene dalle proteine. L’elevata quantità di acidi grassi saturi e di sale segnalata dai risultati può essere mitigata dall’assunzione di dosi ridotte (appunto di 50 gr).

Per il Pecorino Sardo DOP nella versione maturo si sono analizzate 126 forme, anche in questo caso in periodi dell’anno e tempi di stagionatura diversi. E si è confermato l’alto contenuto di proteine, con una diminuzione dell’alert sul sale.

Per il terzo formaggio in esame, il Fiore sardo DOP, sono state analizzate oltre 50 forme nei diversi periodi e, ancora una volta, è stato confermato l’elevato contenuto di proteine della dose da 50 grammi. La ricercatrice ha sottolineato che l’importanza di questo risultato, non inaspettato, risiede nel fatto che spesso si tende a dimenticare che questi formaggi possono essere una soluzione naturale per chi desidera o necessita di un alto apporto proteico.

Per i produttori lattiero-caseari, un risultato importante della ricerca riguarda la tolleranza, termine con cui si indica la differenza accettabile tra i valori nutritivi indicati in etichetta e quelli constatati nei controlli ufficiali. Per tutti i formaggi analizzati l’intervallo di tolleranza è stato abbastanza ampio e i valori rilevati per i diversi elementi (grassi, carboidrati, proteine e sale), sono stati all’interno dell’intervallo. Tuttavia, la variabilità e le differenze tra le diverse analisi sono elevate, in particolare per il sale, per il quale la standardizzazione in fase di produzione è più difficile.

L’indagine si è preoccupata poi di analizzare altri parametri (non obbligatori) per migliorare la qualità delle informazioni nutrizionali a disposizione, quali gli acidi grassi e le vitamine scoprendo che, per tutte e tre i formaggi, 100 grammi di prodotto sono da considerarsi ad alto contenuto di vitamina A (una quantità molto più alta rispetto a quella considerata “significativa”).

Ma non solo. Dall’analisi di ulteriori 31 elementi è stato rilevato un maggior contenuto di zinco, ferro, rame e manganese nel Pecorino Sardo rispetto a quello Romano: in ogni caso, entrambi possono a buon diritto essere identificati come “ad alto contenuto” di calcio, fosforo, zinco e selerio.

Altro dato interessante, i formaggi prodotti nel periodo primaverile forniscono per le donne il 15% dell’apporto dietetico di magnesio consigliato. Una buona notizia è che gli elementi tossici, come il cadmio, l’arsenico, il piombo o il mercurio, non sono mai stati rilevati in concentrazioni di interesse tossicologico.

Infine, un risultato importante rispetto al contenuto di lattosio per i diffusi problemi di intolleranza. Tutte le varietà di formaggi possono essere definite “naturalmente privi di lattosio” perché la quota rilevata è inferiore a 100mg/100g: solo 2 e 3 mg per i due pecorini e 40 per il Fiore. Inoltre, i due Pecorini, con valori di 0,5 e 0,6mg per 100kl, rispettano sia i suggerimenti più restrittivi del regolamento europeo in tema di alimenti destinati ai lattanti, sia i limiti più severi dei nostri esistenti in Paesi come la Spagna e molti Stati Nordici (Danimarca, Svezia, Norvegia e Stati baltici).

Gli erborinati

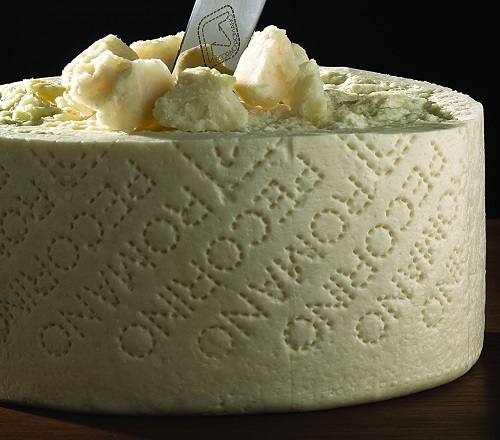

Di formaggi ovini biologici a breve periodo ha parlato infine il ricercatore Giacomo Lai con un focus sul formaggio erborinato. I formaggi a media e lunga stagionatura rappresentano la quota maggiore della produzione casearia sarda, e necessitano di costante innovazione tecnologica. Il programma FOR.BIO si è occupato dei nuovi processi di trasformazione del latte di pecora biologico in alcuni formaggi a breve periodo di maturazione. Anche per andare incontro alle esigenze di consumatori intolleranti si è lavorato con l’obiettivo di produrre formaggi senza lattosio (ossia con livelli inferiori allo 0,1 g per 100 g), ottenuti con coagulanti diversi da quelli di origine animale, quindi con cagli microbici. I risultati ottenuti adottando i due sistemi sono poi stati messi a confronto. Nel caso preso in esame dal ricercatore, quello del formaggio erborinato, i parametri di resa tecnologica dei due sistemi non si sono discostati molto. Tra i dati segnalati, la resa di trasformazione e la resa corretta con valori simili che indicano una buona standardizzazione dei processi attuati in azienda, il coefficiente di recupero del grasso con valori molto elevai, intorno al 90%, mentre il coefficiente di recupero della proteina è intorno all’80%, con oscillazioni stagionali.

Il lattosio residuo basso permette quindi l’uso, come nel caso dei pecorini dello studio precedente, di utilizzare l’indicazione “naturalmente privo di lattosio”.

Anche nel caso del formaggio erborinato è stata importante l’analisi della composizione fisico-chimica e nutrizionale. Sia che si fosse usatto caglio animale o microbico, i valori non si sono discostati fra loro e questo sia per il pH che per l’umidità (costante anche a livello stagionale), così come per i grassi (che invece crescono nella stagione estiva), le proteine (che invece diminuiscono leggermente), i carboidrati e il sale (molto contenuto). Il valore energetico complessivo registrato è stato similare e tende ad aumentare con l’avanzare della stagione per effetto della crescita dei grassi. Anche la proteolisi ha valori crescenti durante la stagionatura, senza differenze a seconda del caglio utilizzato e prosegue al termine della stagionatura. Si è osservato a 90 giorni un valore elevato di azoto solubile totale superiore al 50%. Ed è questo che contribuisce, insieme ad altri fattori, all’ammorbidimento e alla cremosità del formaggio.

Infine, lo studio ha analizzato la lipolisi; il contenuto di acidi grassi liberi è stato monitorato nel corso della stagionatura, rilevando come sia trascurabile a 24 ore, ma abbia poi uno sviluppo molto accentuato per tutti i tipi di acidi grassi. Ancora una volta il tipo di caglio non influenza il processo.

di David Migliori