La nuova frontiera dell’analisi degli alimenti è rappresentata dalle tecniche omiche. Si tratta di metodi molto evoluti, che prevedono la raccolta e l’analisi statistica di un gran numero di dati nello stesso intervallo di tempo, per descrivere nel dettaglio un sistema biologico.

“Con l’espressione tecniche omiche”, spiega Luigi Lucini, docente di Chimica agraria alla Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica, “intendiamo degli approcci analitici che vanno a caratterizzare un’intera classe di molecole. Per esempio, la genomica che è la prima delle tecniche omiche a essere adottata, caratterizza l’intero genoma, cioè tutti i geni di un organismo. Sono arrivate poi la trascrittomica, che identifica quali geni sono trascritti, la proteomica, quando questi geni sono copiati e tradotti in proteine, e la metabolomica che descrive i metaboliti, cioè i composti chimici presenti all’interno di una cellula all’interno di un tessuto e anche in un alimento”.

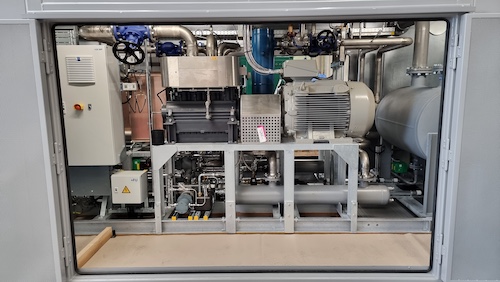

Questi approcci si sono resi possibili negli ultimi anni grazie all’evoluzione delle tecnologie di analisi, cioè alla disponibilità di strumenti d’analisi sempre più performanti. “Le tecniche che permettono di effettuare queste analisi”, sottolinea, “sono principalmente la spettrometria di massa e la risonanza magnetica nucleare. Si tratta però di strumenti molto evoluti, rispetto a quelli classici, che permettono di individuare 20 o 30 composti chimici in una matrice. Adesso si possono misurare 7.000-10.000 composti diversi, a seconda dipende dalla tecnica adottata, con una sola analisi”.

Un approccio nuovo

Ma al di là delle possibilità offerte dalle innovazioni in ambito analitico, l’applicazione delle tecniche omiche in ambito alimentare prevede un cambio di mentalità. “Alla mia generazione,” racconta, “è stato insegnato che il metodo scientifico prevede un’ipotesi, che va verificata tramite un esperimento scientifico. Le scienze omiche sono un cambio di prospettiva: nel caso di un sistema molto complesso è molto difficile formulare un’ipotesi specifica precisa, allora il lavoro viene definito hypotesis free. Si lavora in maniera non mirata, cercando di caratterizzare completamente il sistema, che può essere appunto la cellula, l’organo, il tessuto o l’alimento, come nella mia attività”.

Una delle possibili applicazioni delle tecniche omiche in ambito alimentare è l’identificazione di frodi. “Per esempio,” racconta Lucini, “se dovessi usare le tecniche omiche per individuare se un olio etichettato DOP è invece proveniente da un’altra zona, dovrei analizzare diverse annate di quell’olio senza cercare nulla in particolare, e trattare i risultati ottenuti con tecniche di statistica evolute per evidenziare l’impronta chimica di quell’olio, al di là della singola annata. Questa impronta chimica diventa il marcatore che identifica l’olio proveniente da quella zona. Se in un campione di olio non ritrovo questo stesso marcatore, significa che non proviene da quella zona”.

I marcatori evidenziati con l’applicazione delle tecniche omiche possono essere quindi utilizzati, come in questo caso, per definire l’origine geografica di un prodotto, oppure la sua qualità (per esempio per individuare una molecola che è sempre presente quando il caffè viene apprezzato, o una che invece è associata al gusto rancido delle nocciole), o ancora possono essere collegati a un effetto antiossidante degli alimenti.

“Tramite le tecniche omiche”, commenta Lucini, “si ottengono dataset molto ampi, quelli che chiamiamo i big data, che vanno poi interpretati per capire quali sono le differenze tra due condizioni di alta e bassa qualità, tra un prodotto originale e uno adulterato, tra uno sano e uno difettato. Gli ambiti di applicazione sono davvero ampi. Questi marcatori, infatti, possono essere utilizzati per difendere il consumatore, per pensare come disegnare nuovi alimenti che siano più salutari o siano più apprezzati…. Insomma si possono utilizzare in funzione dello scopo. La potenzialità di queste tecniche è veramente alta, perché quando si hanno a disposizione tantissime informazioni e si è capaci di interpretarle correttamente è possibile applicarle in tantissimi modi”.

Il costo, un limite da superare

Le tecniche omiche sono quindi destinate a diventare i metodi di riferimento per l’analisi dei prodotti alimentari? Probabilmente non nell’immediato, a causa del loro costo e della complessità nell’interpretare i risultati.

“La strumentazione che serve per generare una tale mole di dati,” precisa Lucini, “può costare 8-10 volte più degli analoghi strumenti utilizzati per analisi più tradizionali. Inoltre l’analisi statica dei dati raccolti richiede delle competenze di livello elevato in questo ambito. Per questi motivi per ora si tratta di tecnologie nuove, la cui diffusione è per lo più limitata in ambito di ricerca, ma devo dire negli ultimi anni anche alcune aziende molto strutturate, i big player dell’industria alimentare, cominciano ad adottare queste metodiche, così come i laboratori degli Enti deputati al controllo degli alimenti. Le grandi aziende possono impiegarle nella ricerca e sviluppo, per mettere a punto dei prodotti che possano rispondere il più possibile ai benefici richiesti dal mercato, ma anche per verificare le caratteristiche qualitative delle materie prime al momento del conferimento; le autorità di controllo per individuare frodi in commercio messe in atto a danno del consumatore”.

Nonostante i costi Luigi Lucini auspica una maggiore diffusione di questo approccio analitico. “La tecnologia”, afferma, “va a vantaggio dell’azienda che lavora bene e del consumatore. C’è da augurarsi che i costi si abbassino e che queste tecniche diventino più accessibili e quindi siano più impiegate”.

Elena Consonni giornalista esperta in scienze e tecnologie alimentari