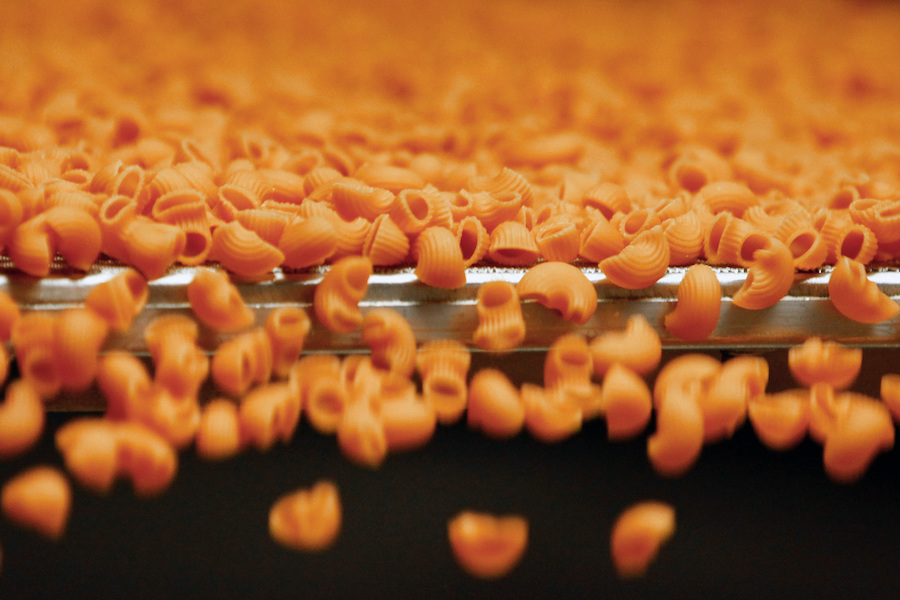

Luci, ma anche qualche ombra sull’export agroalimentare italiano. Il settore è uno dei più rappresentativi del Made in Italy, con oltre 200 miliardi di euro di fatturato aggregato nel 2021 e 65 miliardi di euro di valore aggiunto.

Il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli ha sottoscritto, vista l’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, il decreto di ripartizione del “Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza” per il controllo della diffusione della Peste Suina Africana con un finanziamento pari a 15 milioni di euro.

Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Province autonome hanno raggiunto l’intesa su importanti provvedimenti fortemente voluti dal Ministro della Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli destinati al sostegno e allo sviluppo del settore agricolo.

Complice la crisi globale e l’aumento dei costi energetici, è allarme vetro (ma non solo) per le industrie vitivinicole italiane.

È stato pubblicato il V bando per i Contratti di Filiera del settore agroalimentare, come da decreto firmato dal Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli lo scorso dicembre. La misura è finanziata dal fondo degli investimenti complementari al PNRR e ha una dotazione totale di 1 miliardo e 203 milioni.

Un maggior coordinamento dei Paesi dell’Europa Meridionale per affrontare i rischi per il settore agroalimentare derivanti dalla crisi del quadrante ucraino, gli effetti che si stanno ripercuotendo sui sistemi agroalimentari, le misure nazionali ed europee da attuare per sostenere il reddito agricolo e contrastare i fenomeni speculativi e la crisi alimentare mondiale. Questi i temi al centro della riunione dei Ministri dell’Europa Meridionale, rispettivamente Italia, Spagna, Portogallo e Grecia, promossa dal Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli e a cui ha preso parte anche la FAO, che si è svolta oggi in video conferenza.

Anche i settori dei costruttori di macchine e attrezzature per materie plastiche e gomma, imballaggio e ceramica chiedono misure immediate volte a contrastare l’aumento dei prezzi e la carenza di materie prime e componentistica, con un appello congiunto lanciato dai tre presidenti delle associazioni che li rappresentano, Dario Previero di Amaplast, Matteo Gentili di Ucima, e Paolo Mongardi di Acimac.

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia rimane soprattutto una catastrofe umana, ma gli effetti del conflitto continuano a scuotere anche i mercati agroalimentari internazionali. In qualità di membro dell’EFSCM (Expert Group on the European Food Security Crisis Preparedness and Response Mechanism), EDAEuropean Dairy Association è in costante contatto con i servizi competenti della CommissioneUE, segnalando i problemi che si verificano a tutti i livelli a causa di una mancanza di flessibilità normativa in materia di etichettatura.

Il rafforzamento delle misure sulla sicurezza alimentare, la proposta di revisione del regime delle Indicazioni geografiche, la revisione del regolamento sull’uso del suolo e la richiesta da parte di dodici paesi tra cui l’Italia, di un sostegno temporaneo eccezionale da attivare nell’ambito dello sviluppo rurale (FEASR) in risposta alla crisi in atto e al suo impatto sui sistemi di produzione agricola e sulla sicurezza alimentare. Sono stati questi gli argomenti al centro del consiglio dei ministri dell’Agricoltura dell’UE che si è tenuto in Lussemburgo.

È stato firmato il 31 marzo, nel pieno rispetto del cronoprogramma di attuazione del PNRR, il decreto direttoriale Mipaaf che fornisce le direttive per le Regioni e le Province autonome per la successiva definizione dei bandi regionali PNRR per l’ammodernamento dei frantoi oleari.

È fissato al 16 maggio 2022 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2022 e al 1° giugno 2022 quello per apportare modifiche alle domande.